“人々が出会う街”サマルカンドとは?

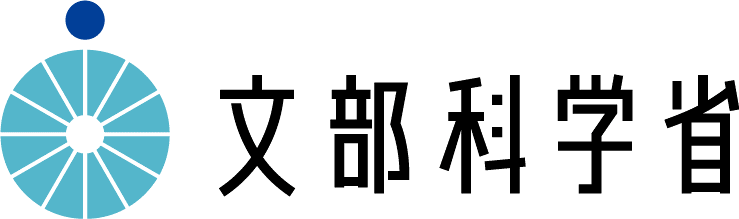

第62回世界遺産検定の申込みが始まっています。今回のメインビジュアルはウズベキスタンの世界遺産『文化交差路サマルカンド』です。美しい青色のタイルが特徴的なイスラム建築が数多く立ち並ぶ遺産です。今回はウズベキスタンの観光大使としても活躍中の俳優・タレントの南圭介さん(世界遺産検定マイスター)の特別インタビューとともに、世界遺産サマルカンドの魅力をお伝えします。

サマルカンドの歴史をまずは見ていきましょう。サマルカンドはウズベキスタンの東部に位置する古都です。シルク・ロードのほぼ中心に位置し、東西交通の要衝として栄えました。「サマル」は“人々が出会う”、「カンド」は“街”という意味があり、世界各地の文化が交錯する「文化交差路」でした。サマルカンドは13世紀初頭にホラズム・シャー朝の首都となりましたが、その後、モンゴル帝国のチンギス・ハンによって破壊されました。

14世紀にサマルカンドを再興させたのが、ティムール朝創始者のティムールです。ティムールによってサマルカンドに今も残る、レギスタン広場を中心に壮麗なモスクやマドラサが数多く築かれました。イスラム建築のタイルに使われている色は、青・白・黄・赤・黒・茶の6色ですが、ティムールが青を好んだことから、サマルカンドのタイルは青の割合が多いのが特徴です。青のタイルやモザイクと、青い空が調和した街の美しさから「青の都」と言われます。

繁栄を極めたサマルカンドも、16世紀初頭のティムール朝の崩壊や、シルク・ロードの重要性の低下などにより衰退。中央アジアの文化・経済の中心の地位をブハラに譲りました。

南圭介さんが語るサマルカンドの魅力

さて、ここから南圭介さんのインタビューです。南さんは2024年からウズベキスタンの観光大使を務めています。サマルカンドには2024年4月に「朝だ!生です旅サラダ」(テレビ朝日系列)のロケで初めて訪れました。「レギスタン広場やシャーヒ・ズィンダ廟群など、写真や映像で見ていた世界観がまさに目の前に広がり、ブルーとイスラム建築の美しい光景に興奮し、グッと体温が上昇した感覚を今でも覚えています。サマルカンドブルーに魅せられた瞬間でした」とその第一印象を語ります。

南さんはサマルカンドの建物の中でも、14世紀から15世紀にかけて建てられたシャーヒ・ズィンダ廟群がとくにお勧めだそうです。「シャーヒ・ズィンダ廟群は是非訪れて欲しいスポットです。青に包まれる幻想的な感覚は、あの場所でしか感じる事が出来ないものだと思います。さらにメッカと同じくらい巡礼の重要な場所とされていて、パワースポットとも言われています。また、中央アジア最大規模のビビハニムモスクも圧巻でした。中庭には緑もあり、まさに青い空と、緑と、イスラム建築は、ウズベキスタンの国旗を表すような美しいコントラストでした。しかもこの最大規模のモスクは、わずか5年で作り上げられたと言われており、当時の勢いがどういうものだったのか想像力が掻き立てられ、とてもわくわくしました」。

サマルカンドの特徴である青のタイルも現地を訪れたらじっくり見て欲しいと、南さんは言います。「レギスタン広場では俯瞰で、シャーヒ・ズィンダ廟群では近くでブルーとイスラム建築の美しさを感じる事が出来ました。ブルーを基調としたモザイクとマジョリカのタイルが連なっている姿がとても美しかったです。また長い年月残っているタイルと、修復されているタイルの青の濃さの違いなど、歴史的なグラデーションが美しいと思いました。よく見るとアラビア文字も書かれていたり、色々な文化が交差していた事に思いを馳せる事が出来ました」。

世界遺産には“人類共通の遺産”を次世代に伝えていく目的があります。サマルカンドの歴史的な遺産を残していくために、南さんが必要だと感じていることはあるのでしょうか?

「建築や外観の美しさはもちろんですが、共に築きあげられてきた文化も沢山の方々に知ってもらう事が大切だと思います。その為には多くの言語に対応したガイドも必要かもしれません。先日訪れた時はレギスタン広場でコンサートが開かれるというタイミングで、初めて訪れた方には景観が少し残念だったかもしれませんが、コンサートに参加し携わった方々は、その場所でしか出来ない特別な体験を日常の中で感じる事で、より世界遺産を身近に感じる事が出来たのかもしれないとも思いました。大いなる歴史の中で輝いてきた世界遺産を尊ぶ気持ちと、寄り添い合うバランスがとても大事かもしれませんね」。

文化交差路サマルカンド

登録基準:(i)(ii)(iv)

登録年:2001年登録

登録区分:文化遺産

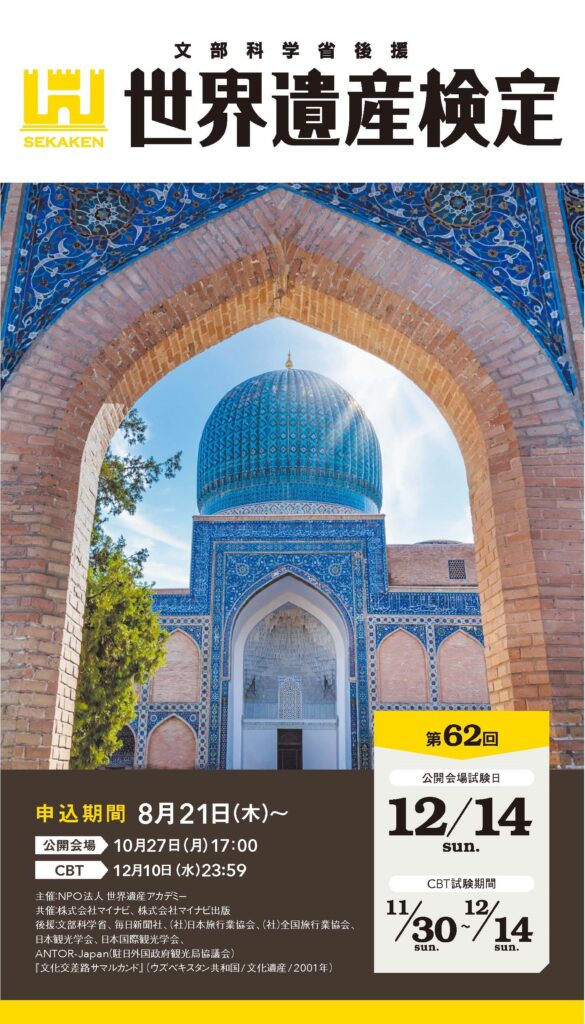

南米大陸の最大の氷河『ロス・グラシアレス国立公園』

第61回世界遺産検定の申込がはじまりました。今回のメイン・ビジュアルは、アルゼンチンの世界遺産『ロス・グラシアレス国立公園』です。英語で氷河のことは「glacier(グレイシアー)」といいますが、スペイン語もよく似ていて「glaciar(グラシアル)」といいます。その複数系が「glaciares(グラシアレス)」となり、この国立公園の名前となりました。つまり『ロス・グラシアレス国立公園』は、日本語に直訳すると「氷河群国立公園」となります。

その名の通り、『ロス・グラシアレス国立公園』にはたくさんの氷河があります。大きい氷河だけ47、小さな氷河は200を越えます。南極、グリーンランドに次ぐ氷河面積があり、氷河の動きが活発なことで知られています。ウプサラ氷河は、『ロス・グラシアレス国立公園』で最大の氷河です。南パタゴニア氷原から流れ出した氷河が、アルヘンティーノ湖に至るまで60kmにわたり続いています。ぺリト・モレノ氷河は『ロス・グラシアレス国立公園』で最も活動的な氷河です。氷河は普通、年に数mしか動きませんが、ペリト・モレノ氷河は年間に600~800mも移動します。そのため「生きている氷河」と呼ばれます。また、ペリト・モレノ氷河の氷は気泡が少なく、透明度が高いため、青い光だけを反射し、間近で見ると、美しいブルーの輝きを放ちます。

世界遺産の氷河が減少 2050年には3分の1が消滅!?

さて、ここで話が少し変わります。先月、スイスのアルプス山脈で、氷河の崩壊によって大規模な土石流が発生し、ふもとの村の大部分が埋まるというショッキングなニュースがありました。世界遺産に登録されているアルプス最大の氷河「アレッチュ氷河」(『ユングフラウ-アレッチュのスイス・アルプス』)のすぐ近くで起きた出来事です。地元のメディアが伝えた専門家の見解によると「温暖化によって永久凍土がとけ、氷河が不安定になっていた可能性もある」とのことです。

じつは今、気候変動にともなう温暖化によって、地球上の氷河は危機的な状況にあります。IUCN(国際自然保護連合)とUNESCOが共同で実施した研究の報告書(2022年発表)によると、2000年以降、世界遺産に登録されている氷河が温暖化によって加速度的に後退しているといいます。2022年時点で50件の世界遺産に氷河が存在し、これは地球全体の氷河面積のほぼ10%にあたるとのことですが、報告書によれば、世界遺産の氷河のうち3分の1は、気温上昇を抑える努力にかかわらず、2050年までに消滅することが確実視されています。

話を『ロス・グラシアレス国立公園』に戻します。最も活動的な「ぺリト・モレノ氷河」は、温暖化による後退が見られない、世界でも稀有な氷河として知られていました。しかし、近年ここでも世界中の氷河と同じように、不可逆的な氷河の後退・縮小が始まったという調査結果が出されました。低温で増減が少ない南極の氷河にたいして、気温が高いパタゴニア氷河は「温暖氷河」と呼ばれ、気温の上昇に敏感なため温暖化の影響を受けやすいとされます。今後は「ぺリト・モレノ氷河」でも加速度的な氷河後退が起きる可能性が高いでしょう。

悲観的な話をしてきましたが、私たちの努力でこの状況に歯止めをかけられる可能性もあります。前にあげたUNESCOの報告書では、「50の世界遺産のうち3分の1の氷河は、気温上昇を抑える努力にかかわらず、2050年までに消滅することが確実視されている」と記されていますが、その後には「産業革命以前に比べて気温の上昇が1.5℃を超えなければ、残りの3分の2の氷河を保存することは可能である」とあります。私たちの努力によって、気温上昇を1.5℃以内に抑えられれば、残りの3分2の氷河を救うことは可能なのです。どこまで氷河を残すことができるかは、私たちの「これから」にかかっています。

ロス・グラシアレス国立公園

登録基準:(vii)(viii)

登録年:1981年登録

登録区分:自然遺産

古都フィレンツェにある謎の小窓の正体は?

第60回検定の申し込みがはじまりました。今回のメインビジュアルで取り上げたのは、『フィレンツェの歴史地区』です。ルネサンスの文化や建築を今に伝える街で、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ボッティチェリなど多くの芸術家が活躍しました。

フィレンツェには数多くの有名な見どころがあります。ブルネッレスキが設計した巨大なドーム天井をもつサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂はじめ、街の中心地に立つミケランジェロのダヴィデ像やフィレンツェを支配したメディチ家の美術品を集めたウツィフィ美術館、宝石店が軒を連ねるヴェッキオ橋など枚挙にいとまがありません。

そんなフィレンツェで店先にある“小さな窓”が注目を集めているのはご存じでしょうか?店の外壁に開けられた窓は縦30センチ、横20センチほどの窓です。これは「ワインの小窓」(Buchette del vino)といいます。もともとはその名の通り、ワインを受け渡す用途でつくられました。500年ほどの歴史のある窓で、一時は使われていないものも多かったといいます。しかし新型コロナ・ウイルスの流行以降は、ソーシャル・ディスタンスを保って商品の受け渡しをできると注目が集まり、現在は観光資源としても活用されています。

ペストから市民を守った「ワインの小窓」

メディチ家のフィレンツェ支配を確立したコジモ・ディ・メディチは、地主に対して、所有するブドウ畑の収穫からつくったワインの余りを、街の邸宅で少量ずつ、直接販売することを許しました。地主が販売を許されていたのは自家製造のワインのみで、1回あたり1.4リットルまででした。この直売によって中間業者が排除され、庶民は店頭よりも安価にワインを買えるようになったといいます。

1630年代にフィレンツェではペストが猛威をふるった時代に、「ワインの小窓」は病気の防波堤となりました。もともとは購入者が持参した瓶を受け取り、そこにワインを入れて販売するという方法をとっていましたが、ペストが流行すると瓶に触って病気に感染することがないように、窓にワインを注ぐための注ぎ口を設置し、購入者はそこからワインを受け取ったといいます。

ルネサンス時代のフィレンツェは、水の汚染がひどく、飲むと病気にかかる可能性が高かったため、ワインは必需品でした。そのためどんなにペストがまん延してもワイン売買はやめるわけにいかず、「ワインの小窓」はとても役立ちました。

「ワインの小窓」は1700年代にピークを迎えます。当時フィレンツェには数百もの「ワインの小窓」があったといいます。しかし、時がたつにつれ使われなくなり廃れていき、第二次世界大戦の際に壊されたものもありました。現在「ワインの小窓」はトスカーナ地方に170カ所以上残っているとされ、コロナ流行後はレストランやバー、ジェラート店などの10カ所以上で復活したといいます。

フィレンツェを訪れた際は「ワインの小窓」を探してみて、その歴史に思いをはせながら、グラスをかたむけるのも良いかもしれません。

フィレンツェの歴史地区

登録基準:(i)(ii)(iii)(iv)(vi)

登録年:1982年登録/2015年、2021年、2023年範囲変更

登録区分:文化遺産

スリランカの世界遺産『シーギリヤの古代都市』と日本の知られざる絆

第59回世界遺産検定の申込みがはじまりました。今回のパンフレットの表紙を飾るのは、シーギリヤ・ロックで有名な『シーギリヤの古代都市』です。この高さ200mの岩山の頂上に壮麗な宮殿や庭園のある都が築かれたという、ロマンあふれる世界遺産です。さらに、この空中都市を5世紀に築いたカッサパ1世は、王である父を殺害し、弟を追放し、ようやく王位についたが、最後は弟との争いに敗れて自害する・・・という非常にドラマチックな生涯を送った人物でもあります。

まず、シーギリヤの位置を確認しましょう。インド洋に浮かぶ島国スリランカの中央部に位置しています。シーギリヤには鉄道が引かれておらず、スリランカ最大の都市コロンボからはバスの乗り継ぎでのアクセスが一般的で、4時間半ほどかかります。バスの運賃は日本円にして500円程度(2024年12月時点の為替レート)とかなりリーズナブルです。

シーギリヤ・ロックは頂上まで上ることができます。頂上までの階段は約1,200段あり、ところどころに見どころがあります。

まず山の麓にあるのがアジア最古の庭園の1つとされる「水の庭園」の跡です。カッサパ1世が世界中から集められた500人の愛妃達と沐浴を楽しんだと言われる庭園です。上下水道や噴水を備えており、高い治水技術の存在を示す庭園です。この高度な技術が発達した背景には、紀元前から灌漑池を造り続けてきたスリランカの農業水利技術があると考えられています。

階段を上っていき、山の中腹にあるのが、かの有名な「シーギリヤ・レディー」の壁画です。華やかな装身具で身を飾った半裸の「天女」たちが描かれていて、これはカッサパ1世の宮殿で暮らす女性たちをモデルに描かれたと考えられています。かつては500体ほどの壁画があったとされますが、大部分は風化し、現在残っているのは19世紀末に発見された21体のみです。500体の壁画が広がっていた時は、さぞ壮観だったでしょう。

階段をさらに上っていくと「獅子の門」に到着します。ライオンの像は、現在は前足部分しか残っていませんが、かつては岩の中腹に像の頭が置かれ、口の中から階段が伸びていたと考えられています。「獅子の山」を意味するシーギリヤの名前は、この「獅子の門」に由来します。

「獅子の門」の階段が頂上まで続く最後の最も長い階段です。これを上りきると視界が四方に開け、1万5000㎡の広大な宮殿跡が広がっています。そこではカッサパ1世の玉座や王妃達の部屋、沐浴場、舞踏会場など、往時の豪奢な暮らしを伝える遺構を見ることができます。父を殺し、弟を追放し、王位を手にしたカッサパ1世が、この岩山の上の「空中都市」でどのような気持ちで暮らしたのでしょうか? 現地に行ったら、そんなことに思いをはせてみても良いかもしれません。

さて、シーギリヤ・ロックの入場料は、日本円で5,400円(2024年12月時点の為替レート)ほどします。バスに比べると少し高い気もしますが、この入場料の中にはシーギリヤ・ロックの入山料にくわえてシーギリヤ博物館の入場料金も含まれています。こちらも忘れずに見学するようにしましょう。

このシーギリヤ博物館は、日本のODAでJICAにより整備されたものです。博物館の目玉の展示が、復元されたシーギリヤ・ロックと水の庭園の模型です。栄えていた時代のシーギリヤの姿を見ることができます。さらに、「シーギリヤ・レディー」の壁画のレプリカもあります。本物の「シーギリヤ・レディー」は壁画保護のため現在は写真撮影が禁止されていますが、ここでは撮影できます。

この博物館では、日本人の専門家の支援によって、スリランカ人学芸員のスキルアップが行われているそうです。博物館に行ったら、そんなところにも注目して、見てまわるのも面白いかもしれません。

シーギリヤの古代都市

登録基準:(ii)(iii)(iv)

登録年:1982年登録

登録区分:文化遺産

自由の女神像の歴史を伝えるミュージアム

12月に行われる第58回世界遺産検定のメインビジュアルはアメリカ合衆国の『自由の女神像』です。ニューヨークのリバティ島に立つ、アメリカを象徴する世界遺産で、正式名称は「世界を照らす自由」。左手にはアメリカの独立記念日が刻まれた独立宣言書を持ち、 足元には引きちぎられた鎖と足枷があります。

自由の女神像があるリバティ島に2019年にミュージアムがオープンしました。「自由の女神博物館」です。このミュージアムの展示の目玉は、1886年から1986年の100年間使われていた自由の女神の初代トーチです。じつは自由の女神像は、20世紀のはじめまでは灯台として実用的な役割も果たしていました。そのため、このトーチの部分は巨大なランプになっており、ここからの灯りが闇夜のハドソン川河口を照らしていました。かつてヨーロッパから船ではるばるアメリカへ渡ってきた人々は、自由の女神像から放たれる光を見て、強烈な印象を受けたことでしょう。

博物館では自由の女神像の制作過程が詳しく紹介されています。自由の女神像は主に3人の人物によって造られました。ミュージアムで最も大きく紹介されているのが、設計を担ったフランス人彫刻家のフレデリック・バルトルディです。よく知られていますが、自由の女神像はアメリカで造られたものではありません。フランスで制作され、それが200以上に分解して船でアメリカまで運ばれ、組み立てられました。アメリカ独立100周年を祝い、フランスから贈り物として届けられたのです。

バルトルディが自由の女神像の制作のオファーを受けたのは、彼が31歳のときでした。バルトルディが自由の女神像のデザインを考える中で最も影響を受けたのが、パリのルーヴル美術館に飾られているウジェーヌ・ドラクロワの傑作『民衆を導く自由』でした。たしかにフランス国旗を手に持って、民衆を導く画面中央の女性(フランスを象徴する女性像マリアンヌ)の姿は、たいまつを掲げた自由の女神像とよく似ています。ちなみに、自由の女神像の顔はバルトルディの母親がモデルとなったと言われます。

自由の女神像の構造設計を担当したのが、エッフェル塔で有名なギュスターヴ・エッフェルでした。自由の女神像の中に入ってみるとよくわかりますが、内部はエッフェル塔と同じように鋼鉄の骨組みでできています。銅板を組み合わせて造られた女神像は100トン以上の重さがあったため、どのようにしてこれを支えるかが、自由の女神像を建設するにあたったて最も大きな問題でした。エッフェルは当時の最新の技術を使って、この問題をクリアしたのです。

当初、自由の女神像の構造設計は、カルカッソンヌの城塞*の修復などを手掛けたヴィオレ・ル・デュクが担っていました。女神像の銅板を貼り合わせた設計は、デュクがバルトルディに提言したといいます。しかし、制作の途中でデュクが亡くなってしまったため、その後釜にエッフェルがついたのです。デュクが自由の女神像の構造設計を担当していたら、おそらく現在とは違った形の内部構造になったはずです。

自由の女神像の建設にアメリカ人は関わっていなかったかというと、そうではありません。高さ40mを超す巨大な台座を造ったのが、アメリカ人建築家のリチャード・ハントです。リチャード・ハントは19世紀のアメリカを代表する建築家で、ニューヨークのマンハッタンにあるメトロポリタン美術館のファサードを設計した人物です。古典的な柱を用いた重厚なデザインなど、メトロポリタン美術館と自由の女神像の台座は似たところがあります。

自由の女神像の歴史を伝える展示スペースは、元々この台座の中にありましたが、2001年9・11のテロ事件以来、台座や王冠への入場は厳しく制限されたため、新しいミュージアムが建設されました。

ニューヨークに行ったら自由の女神像を訪れる人は多いと思います。ぜひその際はリバティ島内にあるミュージアムにも足を運び、自由の女神像が建造された背景について学んでみて下さい。きっと自由の女神像をより深く見ることができますよ。

*『カルカッソンヌの歴史的城塞都市』として世界遺産に登録

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

自由の女神像

登録基準:(i)(vi)

登録年:1984年登録

登録区分:文化遺産

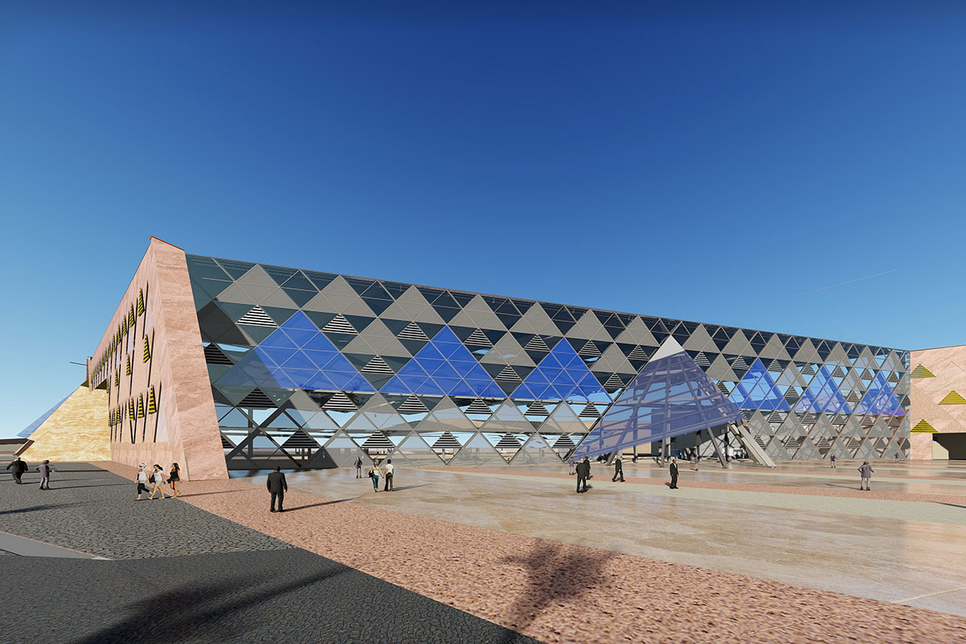

世界最大級「大エジプト博物館」2024年中にグランドオープン

9月の「第57回世界遺産検定」のメインビジュアルはエジプトの世界遺産『メンフィスのピラミッド地帯』です。この遺産は何と言ってもギザの3大ピラミッドが有名ですね。そしてピラミッドを守るように近くに築かれた、ライオンの身体と人間の顔を持ったスフィンクスの像もよく知られています。スフィンクスの像は、全長73.5m、全高20m、全幅19m。一枚岩からの彫り出された像としては世界最大のものだと言われています(※場所によっては別の場所から運ばれてきた石灰岩が用いられており、完全な一枚岩の像ではありません)。今回のメインビジュアルは、ピラミッドを背景に悠然とたたずむスフィンクスの写真を使っています。

この3大ピラミッドやスフィンクスからわずか数キロ離れたギザ郊外に、「大エジプト博物館」という世界最大級の博物館が築かれたのはご存じでしょうか? もともとエジプトには首都カイロに1903年に開館した国立のエジプト考古学博物館がありました。この博物館が展示・収蔵スペースの不足といった課題を抱えていたため、新たに「大エジプト博物館」を築くことになりました。2024年中に全面開業する予定で、現在そのための準備が進められています。

大エジプト博物館の概要を見ていきましょう。敷地面積は48万平方メートルで東京ドーム10個分ほどの大きさです。展示面積は約5万平方メートルで、12の展示ホールと10万点を超える所蔵品があります。1つの文明を扱う博物館としては建物の総面積も展示面積も世界最大級だといいます。すべて見てまわるのに数日かかりそうな規模ですね。

大エジプト博物館は現在(2024年7月時点)はまだグランドオープンしていませんが、プレオープンという形で公式サイトから申し込みツアーで中には入ることができます。ピラミッド型の入口をくぐるとロビーには巨大なラメセス2世の像が出迎えてくれます。この博物館の最大の見どころは、1922年に王家の谷(『古代都市テーベと墓地遺跡』として世界遺産に登録)で発見された5,000点を超えるツタンカーメンの遺物です。有名な黄金マスクや3つの棺が一堂に会して展示される予定です。また、『メンフィスのピラミッド地帯』にあるクフ王のピラミッドの南側から見つかった2隻の「太陽の船」も展示される予定になっています。

「大エジプト博物館」設立の背景に日本の協力あり!

このエジプトを代表する至宝が集まる「大エジプト博物館」ですが、その設立に大きな力を貸しているのが日本です。総工費費約1,400億円のうち6割にあたる約842億円が日本の円借款(政府開発援助(ODA)の一環で、通常の民間金融機関の融資より低い金利で長期の資金を開発途上国に貸し付ける制度)でまかなわれています。また、国際協力として大エジプト博物館の収蔵品の保存の技術支援も行っており、72点のツタンカーメン王の財宝をエジプト人と一緒に日本人技術者が保存修復しました。さらに保存修復を担う人財の育成も2000年代から20年ほど行われています。

こうしたエジプトと日本の強い協力関係の中で造られた大エジプト博物館。「目玉」であるツタンカーメンの遺物の展示室には、アラビア語と英語に加えて日本語の解説もあるそうです。ぜひグランドオープンしたら現地を訪れてみたいですね。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

メンフィスのピラミッド地帯

登録基準:(i)(iii)(vi)

登録年:1979年登録

登録区分:文化遺産

次回の更新は2024年9月を予定しています。

パリのオリンピック開会式パレードの舞台は「世界遺産」!?

2024年7月の世界遺産検定と年間を通じてのメインビジュアルは『パリのセーヌ河岸』に決定しました。フランスのパリでは今年7月~9月までオリンピック・パラリンピックが開催されます。注目したいのが、今回は開会式がいつものようにスタジアムで行われるのではなくて、スタジアムを飛び出して「セーヌ川」で選手たちのパレードが行われるという点です。パリ中心部を流れるセーヌ川は世界遺産に登録されています。つまり、「世界遺産」を舞台にオリンピックのパレードが行われるのです。

具体的にセーヌ川で行われるパリオリンピック開会式の水上パレードの中身を見ていきましょう。開会式の7月26日、選手たちは船に乗り、川の流れに沿って東から西へ6kmにわたってパレードします。出発点となるのはオステリッツ橋です。オステリッツ橋付近は世界遺産の登録エリアに含まれていませんが、そこから川を下り、世界遺産エリアに突入します。まず見えてくるのは16~17世紀に造られた美しい館が並ぶサン・ルイ島です。ここにはかつて哲学者のヴォルテールや詩人のボードレールなどが住んでいました。

続いて、水上パレードの選手たちの目に入ってくるのがシテ島です。ここにはあの「ノートル・ダム大聖堂」があります。2019年4月15日の夕方に発生した大規模火災は世界中にショックを与えました。火災によって崩落した尖塔屋根などは、現在修復作業が進められていて、オリンピックの開会式までには修復が完了する予定です。

さらに進むと「サント・シャペル」が見えてきます。ルイ9世が収集した聖遺物を納めるために建設を命じ、13世紀中頃に完成したゴシック建築の傑作の1つです。赤と青を基調としたパリ最古のステンドグラスが有名で、光が織りなす美しさから「聖なる宝石箱」と呼ばれています。2024年度の世界遺産検定の年間ポスターにはステンドグラスの写真が1枚入っています。

シテ島を抜けると右手に見えてくるのが「ルーヴル美術館」ですが、その前に注目して欲しいのが、シテ島の先端にかかる橋「ポンヌフ」です。石造りの12の半円状アーチからなる橋で、「ポンヌフ」とはフランス語で「新しい橋」という意味ですが、じつは1606年にアンリ4世によって造られたパリに現存する最も古い橋です。一説には、パリで最初の石造の橋だったため、「新しい橋」という名がつけられたと言われます。彫刻が特徴的で、マスカロンと呼ばれる怪物の顔面像が設置されているので、ぜひ注目して見てみて下さい。

オリンピック開会式パレードで選手たちは、「ルーヴル美術館」を通り「テュイルリー庭園」や「オルセー美術館」抜け、「コンコルド広場」や「アンヴァリッド」、「グラン・パレ」といった競技会場の横を通過していく予定です。これらは全て世界遺産に登録されています。 そして、「エッフェル塔」の足元の「イエナ橋」まで水上を進み、「トロカデロ広場」でのセレモニーでパレードはフィナーレを迎えます。93,930 m²の広大な緑地と、エッフェル塔を見晴らす見事なパノラマ風景が素晴らしい広場で、ここにある1937年のパリ万国博覧会のために建てられた「シャイヨー宮」も見事な建物です。

『パリのセーヌ河岸』として世界遺産に登録されている西の端が「トロカデロ広場」と「エッフェル塔」です。つまり今度のパリオリンピックの開会式パレードでは、東橋から西橋まで『パリのセーヌ河岸』の建物と景観をあますことなく楽しむことができるのです。演出や選手たちの颯爽とした姿とともに、パリの世界遺産の素晴らしさも、オリンピックの開会式パレードでは注目したいですね。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

パリのセーヌ河岸

登録基準:(i)(ii)(iv)

登録年:1991年登録

登録区分:文化遺産

次回の更新は2024年6月を予定しています。

雄大な自然に調和してたたずむ瀟洒なホテル

今回取り上げるのは55回検定のメインビジュアルになっている『カナディアン・ロッキー山脈国立公園群』です。皆さんは「カナディアン・ロッキー」と聞くと、どういった風景を思い起こされるでしょうか? 「カナディアン・ロッキーの宝石」とも謳われるルイーズ湖やペイトー湖などの氷河湖や、険しい山々が青い空に向かって連なるテンピークス、北半球最大の約325km²にわたって広がるコロンビア大氷原やそこから流れ出すアサバスカ氷河、グリズリーやヘラジカなど貴重な野生動物が生きる針葉樹林の森、カンブリア紀の化石が数多く発見されるパージェス頁岩など、さまざまな風景が浮かび上がってくるのではないでしょうか?

『カナディアン・ロッキー山脈国立公園群』を構成するのが、バンフ、ジャスパー、ヨーホー、クートネーの4つの国立公園と、ハンバー、マウント・アシニボイン、マウント・ロブソンの3つの州立公園です。バンフ国立公園はカナダでもっとも歴史のある国立公園で、1887年に指定されています。19世紀末に山脈西部に大陸横断鉄道が敷設されたことや、温泉が発見されたことが契機となりました。このバンフ国立公園の世界遺産の登録エリアに歴史的なホテルがあります。フェアモント・バンフ・スプリングスです。古城のような外観は、周囲の美しい自然とも、見事に調和しています。ホテルの名前は、近隣の山のさまざまな場所から湧き出る天然温泉にちなんで名付けられました。

このホテルはバンフ国立公園が誕生して間もない1888 年に開業しました。現在のホテルの敷地はいくつかの建物で構成されており、本館は11階建てセンタータワー(ウォルター・ペインター設計、1914年)と、北棟と南棟(ジョン・オーロック設計、北棟1927年、南棟1928年)で構成されています。ホテルのお城のような外観はフランスのロワール渓谷の城(『ロワール渓谷:シュリー・シュル・ロワールからシャロンヌまで』として世界遺産に登録)のデザイン要素が取り入れられています。ホテルの建物は1988年にカナダ国定史跡に指定されました。

「シャトー様式」の古城風ホテルはカナダ中に点在

ホテルの内装には石や木材が使われており、天井には漆喰細工があります。シャンデリアやテーブル、椅子、ソファーなどの調度品もひとつひとつが落ち着いた風合いがあり、「カナディアン・ロッキー」の自然の中を散策した後、疲れを心地よく癒してくれそうな優美な内部空間です。もちろんホテルでは天然温泉も楽しめます。

このフェアモント・バンフ・スプリングスですが、じつはカナダ・パシフィック鉄道という鉄道会社によってつくられたものです。鉄道を使って多くの観光客にバンフ国立公園に足を運んでもらおうと建設しました。

カナダへ行ったことがある人はご存じかもしれませんが、こうした鉄道会社が建設したホテルがカナダの各地にあり、それが地域のランドマークとなっています。有名なところだと、世界遺産にも登録されている『ケベック旧市街の歴史地区』にあるシャトー・フロントナックです。

ケベックのシャトー・フロントナックもカナダ・パシフィック鉄道によって建設され、1893年に開業しました。こちらもバンフ・スプリングス・ホテルと同じように城のようなデザインです。急勾配の屋根や巨大な円形および多角形の塔と塔、華やかな切妻とドーマーが特徴的な美しいホテルです。1981 年にカナダの国定史跡に指定されています。

カナダの鉄道会社がつくったホテルの多くはお城のような形で建てられています。その結果、お城のような建物はカナダに独特な建築様式「シャトー様式」として知られるようになりました。1929に開業したトロントのロイヤル・ヨークはシャトー様式の鉄道ホテルの最大のものです。カナダを訪ねる機会があったら、街ごとの鉄道ホテルに注目してみるのも面白いかもしれません。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

カナディアン・ロッキー山脈国立公園群

登録基準:(vii)(viii)

登録年:1984年登録、1990年範囲拡大

登録区分:自然遺産

次回の更新は2024年3月を予定しています。

南イタリアの「おとぎの国」で開かれたファッションショー

第54回世界遺産検定の申込みが始まりました。今回の検定のメインビジュアルはイタリアの世界遺産『アルベロベッロのトゥルッリ』(1996年登録、文化遺産)です。この遺産のことはよく知っている人も多いと思います。白い漆喰の壁と、円錐形の石屋根をもつ、特徴的な住宅(トゥルッリ)が立ち並ぶ世界遺産です。アルベロベッロの旧市街には今でも1,000軒以上のトゥルッリがあり、現役の住居やホテルとして使われています。

アルベロベッロのあるイタリア南部のプーリア州では石灰岩の土壌が広がっていて、古くから石灰岩を用いた独自の建築が発達してきました。トゥルッリは16~17世紀に、開拓農民用の住居としてつくられました。壁は石灰岩の切り石を積み重ね、漆喰で白く塗り固められています。円錐状の屋根に部屋は一つだけで、この一部屋分をトゥルッロ(複数形がトゥルッリ)といいます。その部屋が集まって一軒の家になっています。

アルベロベッロを含む南イタリアのプーリア州で先日(2023年7月)、イタリアを代表する世界的なラグジュアリーファッションブランドのドルチェ&ガッバーナが新作コレクションの発表会を行いました。アルベロベッロの街も、もちろん会場の一つとして使用されました。最新のファッションに身を包んだモデルの人たちが、おとぎ話に出てくるようなとんがり屋根の家々の間を歩き抜ける様子はとても美しく、興味深いイベントとして成功していたと思います。何百年も前につくられた街並みを、現代においてこういう形で活用することもできるという良い事例です。

ドルチェ&ガッバーナHPへ

富岡製糸場で日本初の世界遺産ファッションショー

日本でも世界遺産をファッションイベントに活用しようという動きが進んでいます。『富岡製糸場と絹産業遺産群』に含まれる富岡製糸場では、今年の10月中旬に国内初の世界遺産での本格的なファッションショーが開催される予定です。これは観光庁の「観光再始動事業」の一つとして行うもので、国宝に指定されている西置繭所(にしおきまゆじょ)の多目的ホールなどを使うことを検討しています。

ご存じのように、富岡製糸場は明治政府が1872年に設立した官営の器械製糸場です。フランスの技術者ポール・ブリュナによって伝えられた器械製糸技術が、富岡の地で日本の伝統技術との融合し、独自の改良も加えられていきました。その結果、富岡製糸場の製糸技術は1873年のウィーン万国博覧会で入選するなど国際的な評価を受けるに至り、フランスやイタリアなどのシルク先進国で富岡の生糸が使われるようになりました。そうした歴史もあるので、ファッションショーを行うのにぴったりな場所だと思います。

世界遺産条約では「世界遺産に社会生活の中で機能・役割を与えるべき」という記述があります。ただ守るだけでなく、現代の生活の中でどう生かしていくのか、ということが非常に重要です。世界遺産の生かし方の一つとして、こうしたイベントなどでの活用というのは今後も増えていきそうです。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

アルベロベッロのトゥルッリ

登録基準:(iii)(iv)(v)

登録年:1996

登録区分:文化遺産

次回の更新は2023年12月を予定しています。

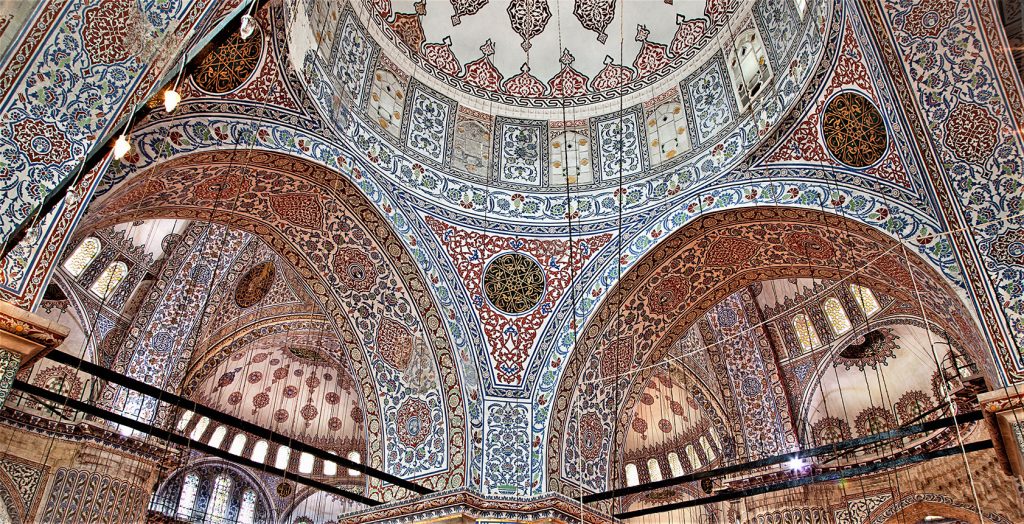

ブルーモスクを彩るトルコの伝統的タイル「イズニックタイル」

第53回世界遺産検定の申込受付がはじまりました。今回のメインビジュアル(写真上)は細やかで美しい装飾のされたモスクですが、どこの何というモスクかわかりますか? 答えはトルコ共和国の『イスタンブルの歴史地区』に含まれる「スルタンアフメト・モスク」、通称「ブルーモスク」です。こちらは17世紀にアフメト1世によって建造され、世界で最も美しいモスクとも称されます。天井や壁の装飾のブルーがとても鮮やかで綺麗ですね。

では、「ブルーモスク」の装飾はどのようにつくられているのでしょうか? 近づいて見てみると、タイルを貼り合わせてつくられていることがわかります。トルコの伝統的な工法でつくられたこのタイルを「イズニックタイル」といいます。ブルーモスクの装飾には、2万枚以上のイズニックタイルが使われているといいます。

ブルーモスクのイズニックタイルには、いろいろな異なるチューリップの模様が描かれているのが特徴です。チューリップはトルコ原産の花で、トルコ語では「ラーレ」と言います。そのアラビア語を組みかえると、イスラム教で万物を支配する唯一神「アッラー」となることから、神と関係の深い花だと考えられてきました。そのため宗教的なシンボルとしてトルコで崇められています。ぜひ現地に行った際はイズニックタイルのさまざまなチューリップ模様を探してみて下さい。

イズニックタイルはトルコ北西部に位置するブルサ県のイズニックで生産されたことから、その名がついています。イズニックはかつて「ニカイア(ニケ―ア)」と呼ばれた都市です。ローマ帝国皇帝のコンスタンティヌス1世がキリスト教の教義を審議するために開催した「ニケ―ア公会議」が開かれた場所としてよく知られています。イズニックは14世紀頃から陶器やタイルの生産で繁栄しました。そうした歴史的、文化的に重要な街であることから、トルコの世界遺産の暫定リストにも載っています。

世界遺産『イスタンブルの歴史地区』はタイルに注目してめぐる!?

イズニックの陶器やタイルは、原材料となる土にさらに白い土を塗り、下絵を描いた上に透明の釉薬を塗ってつくられます。イズニックタイルの第一期と位置づけられる15世紀~16世紀半ばには、紺や青、緑、薄紫を基調にしたシンプルな彩色のタイルがつくられました。さらに第二期と位置づけられる16世紀半ば~17世紀半ばには赤も加わり、色彩が豊かになっていきました。イズニックで生産される陶器やタイルは、オスマン帝国の宮廷で重用され、宮殿やモスクにも多用されました。

世界遺産『イスタンブルの歴史地区』では「ブルーモスク」以外にも様々な建物でイズニックタイルの装飾を見ることができます。メフメト2世によって15世紀半ばに建造された「トプカプ宮殿」は、歴代のスルタンが改築を加えながら居住したため、部屋ごとに異なったイズニックタイルの装飾を見ることができます。また、スレイマン1世が建設を命じた「スレイマニエ・モスク」では、華美な「ブルーモスク」や「トプカプ宮殿」とは違い、きりっと抑制のきいたイズニックタイルでの装飾が見どころです。

その他にもイスタンブルを歩いていると、さまざまな場所でイズニックタイルと出会うことがあるはずです。タイルに注目しながら街を見て回るのも面白いかもしれません。ぜひイスタンブルを訪ねた際はタイルにご注目下さい。

(文:世界遺産検定事務局 大澤暁)

イスタンブルの歴史地区

登録基準:(i)(ii)(iii)(iv)

登録年:1985/2017範囲変更

登録区分:文化遺産

次回の更新は2023年8月を予定しています。