東京でも激しい雨が続いていて、朝に駅まで歩くだけでテンションが下がってしまいます。だってズボンの裾の方がびしょ濡れで重く、見た目もグラデーションの柄のようになってしまっているのですから。そんな沈んだテンションのまま、電車の中などで今回の世界遺産委員会の文書を少しずつ読んでいるのですが、前回の危機遺産リスト登録に引き続き、また暗くなるようなことが書かれていました。

現在の危機遺産リストに記載されている遺産の2つに、「世界遺産リストからの削除」が勧告されているのです。これまで「アラビア・オリックスの保護地区」と「ドレスデン・エルベ渓谷」の2件が世界遺産リストから削除されていますが、そこに新たに2つ加わって4件になるかもしれないということです。

今回、世界遺産リストからの削除が勧告されたのは以下の2つです。

① リヴァプール海商都市(英国)

② セルー動物保護区(タンザニア連合共和国)

「リヴァプール海商都市」は、ウォーター・フロント開発計画による景観悪化などの理由で2012年の第36回世界遺産委員会において危機遺産リストに記載されて以来、ほぼ毎年、状況報告を受けた審議が行われていました。しかし、開発が進められ状況が悪化の一途にあることから、前回の第43回世界遺産委員会において、第44回の世界遺産委員会で世界遺産リストから削除することが決まっていたそうです。すみません、知りませんでした。

最終的な決定は7月16日から開催される第44回世界遺産委員会の審議で決定します。世界遺産委員会がこれまで毎年求めていたOUVや真正性、完全性の保護がなされなかっただけでなく、バッファー・ゾーンでの開発や、ブラムリー・ムーア・ドックにおける新たなサッカー・スタジアムの建設計画により、世界遺産リストからの削除の可能性はかなり高いと思います。リバプール市は決定を12カ月待って欲しいと要望を出したとの報道もありますが、どうなるでしょうか。

こうした都市の開発による世界遺産のOUVが危機に陥るのは、「ウィーンの歴史地区」の例を挙げるまでもなく、近年さまざまな都市で見られる問題です。旧市街をもつ多くの都市が市民の高齢化に悩んでおり、再開発が都市の活性化につながると考えられています。しかし、都市の個性を殺すような再開発が都市の活性化に本当につながるのか疑問もあります。快適な生活を送るのは人々の権利でもあるので、再開発自体は止められないと思いますが、都市の個性や価値を守りながら開発を行う方法は市民全員が関わる形で考える必要があると思います。そんなの理想に過ぎない、というのはわかりますが、その努力はして欲しいなと。

もうひとつの「セルー動物保護区」は、密猟による野生生物の減少や外来種の増加、保護資金の不足、保護区内での炭化水素やウランの調査や抽出に関する法令の変更などに加え、決定打となったのがキドゥンダ・ダムの建設と、十分な影響評価がなされないまま進められているとジュリウス・ニエレレ水力発電計画です。

2014年に危機遺産リストに記載されたときの理由である密猟に、2018年にジュリウス・ニエレレ水力発電計画が追加で危機理由として加えられたのに、そのまま計画を進めているので、かなり良くない状況にあると言えます。

タンザニアの電力の多くは水力発電に頼っているため、干ばつの影響を受けやすく、ダム建設と水力発電計画というのは、人々の生活とも密接にかかわってきます。こちらも都市開発と同じく切実な問題ではありますが、野生動物の保護への配慮はしなければなりません。その時々の都合で開発を認めるというのでは、保護を行っているとは言えないでしょう。

ただ僕は、世界遺産リストから削除するのではなく、危機遺産リストに記載したまま状況を見守るというのがよい気がします。世界遺産リストから削除してしまったら、国際社会からの目は行き届かなくなってしまいますから。しかし、OUVがすでにないという判断だと、それも難しいでしょうね。

今年の世界遺産委員会は、かなり注目だと思います。

(2021.07.02)

第44回世界遺産委員会まであともう少しですね。今年は、2020年に開催が延期された世界遺産委員会の内容まで含むため、日本からも久しぶりに2件の世界遺産が誕生する見込みです。

先日の研究員ブログでも書いたように、今回の世界遺産委員会は初めてオンラインで開催されます。各国の時差にも配慮して、審議時間は例年よりも短く、期間は例年よりも長くなっています。7月16日(金)から31日(土)まで開催され、新登録遺産の審議は7月24日(土)の午後から28日(水)の午前までで行われる予定です。

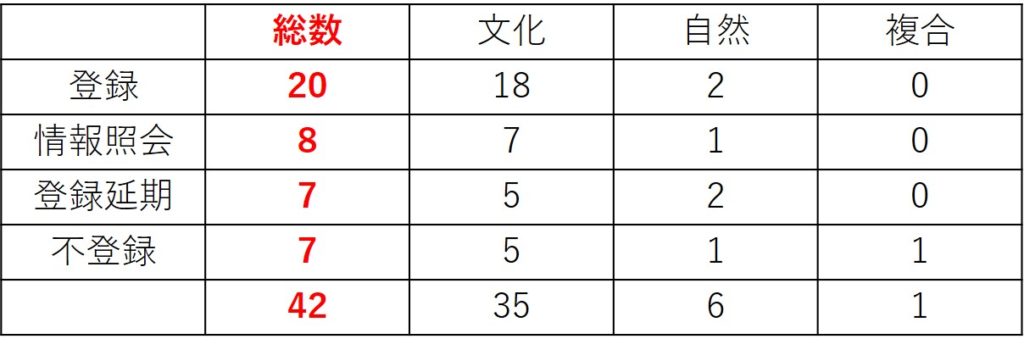

今回、新規登録に向けて審議される遺産の数はわかりませんが、推薦書が提出された遺産への勧告は次のようになっています。

また、登録範囲の拡大では、1件が情報照会、2件が「承認」となっています。

登録勧告の遺産が全て登録されれば、世界遺産の総数は1,141件まで増えます。

一方、危機遺産入りの勧告が出された遺産は7件あります。この7件は危機遺産リスト入りの勧告が出ていますが、全てがそのまま危機遺産リストに記載されるわけではありません。報道などでもあるように「グレート・バリア・リーフ」を有するオーストラリア政府は強く反対していますので、保有国が強く反発している遺産などはリスト入りせず、次の世界遺産委員会で継続して審議を行うことになる可能性もあります。危機遺産リストに記載されることが国家にとってネガティヴなイメージ、もしくは「恥」になるとして保有国が反発し、リスト入りしないということが、果たしてよいのか疑問ではありますが。

「グレート・バリア・リーフ」の危機遺産リストへの記載勧告については、今回の世界遺産委員会の議長国である中国の意向が反映されて、最近の国同士の関係が良好とは言えないオーストラリアに対する嫌がらせではないかという一部報道もあります。

しかし「グレート・バリア・リーフ」については、2015年の世界遺産委員会以前からずっと危機遺産リストへの記載が話し合われてきています。2019年の世界遺産委員会ではオーストラリア政府から保全計画(Reef 2050 Plan)などが出されたため危機遺産リスト入りはしませんでしたが、2015年の世界遺産委員会の時に5年後の状況報告を見ることになっていたので、2020年報告を受けて、危機遺産リスト入りした方がよいという世界遺産センターとIUCNの判断になっています。昨年の世界遺産委員会が延期になったので今年その審議がなされるのです。今回の議長国が中国だからというのは、僕はあまり関係ないのではないかと思います。

環礁の保護に巨額を投じるオーストラリア政府の努力を無視しているということも言われていますが、危機の一番大きな理由である気候変動は、すべての加盟国と国際社会が取り組まなければならないと勧告にも書かれているので、オーストラリア政府の不作為を責めているものではありません。もちろん一帯の水質悪化には、マリーンスポーツの影響や、港湾開発、液化天然ガス開発、カーマイケル炭鉱の影響なども指摘されており、その辺りはオーストラリア政府が対応すべきことではありますが。

今年の世界遺産委員会では、ほかにも有名な遺産の危機遺産リスト入りが勧告されています。

①「ヴェネツィアとその潟」

観光開発や4万トンを超えるクルーズ船やオイルタンカーの寄港、バッファー・ゾーンでの高層ホテル建設計画、気候変動や水害を防ぐMoSEシステムによる干潟への影響など

②「ブダペスト:ドナウ河岸とブダ城地区、アンドラーシ通り」

規制を超える高さの建物を含む都市開発、ブダ城地区を第二次世界大戦前の状態に戻す改修工事の真正性と完全性の問題など

③「カムチャツカ火山群」

ダムや水力発電、ガスのパイプライン開発、観光開発や管理体制の不備など

④「カトマンズの谷」

地震からの復興における建物の構造や素材が及ぼす真正性の問題、管理体制の不備、個人の住宅を中心とする都市開発の管理不備、林道やトンネルの建設の影響など

⑤「W-アルリ- ペンジャーリ国立公園群」

武装テロ組織の拡大による管理スタッフの避難や、それによる密猟や移牧、金の掬い取りなどの違法行為の増加など

⑥「オフリド地方の自然及び文化遺産」

鉄道や道路建設を含む開発や、湖近くのバッファー・ゾーンでの高層ビル建設計画、管理体制の不備など

こうしてみると、近年では観光を含む開発の問題と気候変動が大きいですね。この中のいくつが危機遺産リストに記載されるのでしょうか。新規登録も注目ですが、保護・保全の観点からいえば、危機遺産リストに関する審議もぜひ注目していただきたいと思います。同じ時期に日本で大きなイベントが開催されるみたいなので、埋もれがちなニュースをぜひ見つけ出してくださいね!

<関連記事>

■ 研究員ブログ63 ■ 青い海は生きている……グレート・バリア・リーフ

※世界遺産アカデミーのサイトが開きます

(2021.06.25)

7月4日(日)開催、第44回検定の受検票を発送しました。

お手元には6月24日(木)頃に到着する予定です。

4日(木)までお待ちいただいても届かない場合は、下記の期間に事務局までお問合せください。

【受検票未着問合せ期間】

6月25日(金)~6月28日(月)17:00

※CBT試験は受検票がありません。試験の日時や会場についてはCBT試験専用マイページの「CBT申込」から申込履歴をご確認ください。

見えないものは存在するのかしないのか。

これは色々なことに当てはまる、ある意味普遍的なテーマだと思います。僕が最近これを感じたのは、LGBTに関してでした。僕の周りにもLGBTの人がいますが、それは僕が普段接する人の数から考えると、ほんとに、本当に僅かで、限りなくゼロに近い数です。その感覚からいくとLGBTに関する問題は、自分とは関係のない遠い世界の話のように感じてしまいます。きっと多くの人が「自分の近くにはいない」と思っているのではないでしょうか。でも本当にそうなの? 「見えない」と「存在しない」はイコールではないのです。

そう感じることがいくつか重なったタイミングで、偶然、Eテレで始まったオーストラリアのドラマ「ファースト・デイ 私はハナ!」を見ました。トランスジェンダーの12歳の女の子が、自分らしく生きようとする姿を描いたものです。

このドラマを見て思ったのは、なぜトランスジェンダーの人だけが、性自認をカミングアウトするかしないか悩まないといけないのか、ということです。身体的な性別と心理的・社会的なジェンダーが一致するシスジェンダーの人は、そういうことは悩まないはずです。トランスジェンダーの人だけが性自認をカミングアウトしないことを、隠し事でもしているように怯えながら過ごさないといけないのは、平和で公正な世界とは言えません。

トランスジェンダーの人が、性自認をカミングアウトするかしないか悩むのは、カミングアウトすると差別や迫害、いじめに合う可能性が高いからです。トランスジェンダーが当たり前に受け入れられる世界、トランスジェンダーの人が普通に見えて存在する世界であれば、そうした悩みはないのではないかと思います。ジェンダーフリーの世界にはまだまだ遠いように感じます。

これを世界遺産で考えてみると、このトランスジェンダーの人の悩みと似ているのが「潜伏キリシタン」の人々です。

潜伏キリシタンとは、江戸時代を中心にキリスト教信仰が禁じられ迫害されたため、仏教や神道の信者を装いながら人目を忍んでキリスト教信仰を続けた人々のことです。潜伏キリシタンたちが隠れて暮らした集落などが「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」として、世界遺産に登録されています。

潜伏キリシタンたちの場合は、キリスト教信仰が発覚すると、その人が罰せられるだけではなく、潜伏キリシタンの集落全員が拷問にかけられ殺される可能性もあったので、命がけで秘密を守っていました。発覚に怯えながら秘密を抱えて生きるというのは、どんなに大変だったでしょうか。

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」という世界遺産は、教会堂が美しいとか建築様式がどうだとか言うことではなく、考えただけでも胃がキリキリと痛むような、「平和や公正」から遠く離れた世界を生きた人々の苦悩と希望を証明している遺産だと言えます。

この世界遺産ははじめ、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」という名前で教会を中心とした価値で推薦を目指していました。しかし、ICOMOSからの指摘を受けて、潜伏キリシタンたちの生活に焦点を当て直し、潜伏キリシタンの集落を中心とした価値で再推薦されます。その時に名前も「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」に変更されました。

こうした経緯から、ICOMOSや世界遺産委員会は「西欧的な価値観」で判断しているために、日本独自のキリスト教文化が見られる長崎の教会群の価値は全く評価されず、無理やり西欧的な価値観に沿った内容に変更されてしまった。そうしないと世界遺産に登録されないというのは大いに問題がある、というようなことを言う人もいます。

でも僕はそうは思わないのです。苦しみながらも信仰を続けた潜伏キリシタンの暮らしに焦点を当てたことで、この世界遺産は明確な普遍性を持つことになったと考えています。

大学時代に仲良くしていた後輩が、大学を卒業して何年も経ってから手紙をくれて、そこには彼女が在日韓国人であると書かれていました。ずっと言いたかったけど言えなかったと。そんなこと気にしないのにと僕は手紙を読んで思ったのですが、気にするのは僕ではないのです。在日韓国人であると告白することが、何年間も悩むほどのことだと僕は知らず、また彼女が大学時代から苦しい思いをしていただろうことにも思い至らず、本当に自己嫌悪に陥ったことを覚えています。

トランスジェンダーや在日韓国人だけでなく、他にも人には言えない秘密を抱えながら生きている人は少なからずいると思います。「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」はそうした人々のことを考え、SDGsの目標である「平和と公正をすべての人に」や「ジェンダー平等を実現しよう」の実現を目指すときに、ヒントを与えてくれると思います。

ジェンダーの話からはずいぶん逸れてしまいましたが、「見えない」ものは「存在しない」わけではないんだと思いながら、世界を見渡したいなと思います。

<関連記事>

■ 研究員ブログ140 ■ 太陽と月の大地:アルハンブラから長崎の潜伏キリシタンへ

※世界遺産アカデミーのサイトが開きます

(2021.06.17)