今日、ICOMOS(国際記念物遺跡会議)から「北海道・北東北の縄文遺跡群」に「登録」勧告が出されましたね! これで、7月16日から始まる世界遺産委員会では、日本から2件の新しい世界遺産が誕生する見込みです! 一年に2件の世界遺産が誕生するのは2011年に「平泉」と「小笠原諸島」が登録されて以来、10年ぶりです。そして現在では、一年に1件しか推薦できないので、今回のようなイレギュラーがない限り、今後もないことです。

これまた勧告の詳細を見ていないので、遺産の概要を見ていきたいと思います。

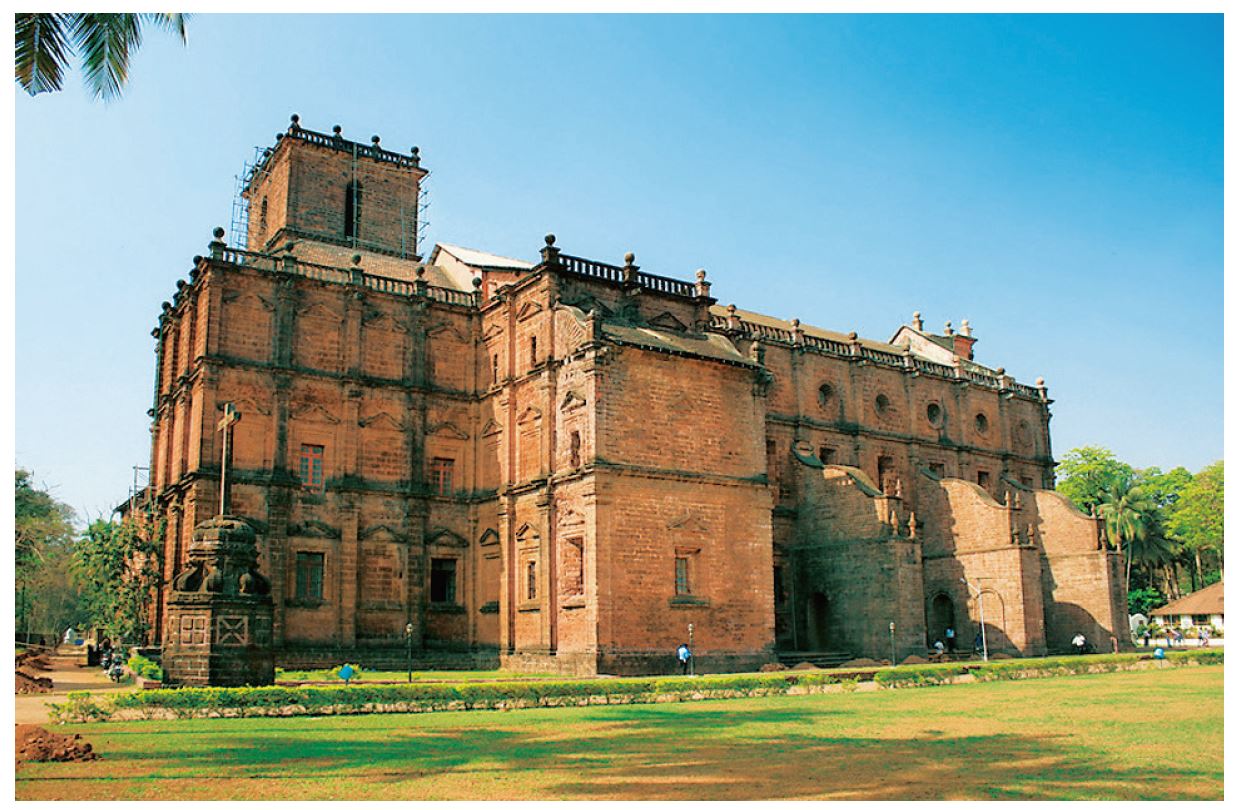

「北海道・北東北の縄文遺跡群」は、北海道、青森県、秋田県、岩手県の4道県に点在する17の先史時代の遺跡で構成されるシリアル・ノミネーション・サイトです。この17資産で、紀元前13,000年頃から前400年頃の日本で、人々が採集や漁労、狩猟を行いながら定住した縄文時代の集落や生活、精神文化などを証明しています。

「北海道・北東北の縄文遺跡群」では、縄文時代を「定住の開始」「定住の発展」「定住の成熟」の3つに分け、更にそれぞれを2つに分けた6つの時代区分に、17の構成資産を分類しています。

登録基準は、豊かな精神文化が育まれた縄文時代を証明する「時代の証明」の登録基準(iii)と、自然と共存しながら多様な定住生活を送った「土地・海上利用の証明」の登録基準(v)で推薦されています。縄文の文化という時代と、自然と共にあった独自の生活スタイルという価値を示すというのは納得です。

「北海道・北東北の縄文遺跡群」が推薦されたとき、日本中に縄文時代の遺跡があるのに、なぜ北海道と北東北の縄文遺跡だけが世界遺産候補になるのか、という疑問がよく出されました。

私たちは、「縄文時代」と聞くと、日本全国で共通する狩猟・採集文化があるようなイメージを持ちやすいですが、実際の縄文時代の文化は、一括りにするのは憚れるほど多様でした。それを大きく、西日本と東日本の縄文時代の文化に分けた東日本の中でも、大規模で共通の文化圏を持っていた「北海道・北東北」は保存状態もよく、拠点集落などを含む定住生活という価値を示しやすかったと言えます。日本全国の縄文時代の遺跡を登録しようとすると、「縄文時代」という時代の共通点はあるけれど、それ以外の共通する価値を示すことができないということです。

また縄文時代の遺跡で、日本の特別史跡になっているのは4件しかありませんが、そのうちの2件、青森県の「三内丸山遺跡」と秋田県の「大湯環状列石」がこの文化圏に含まれていることも大きな理由です。世界遺産に登録するためには、遺跡が残されており、法的にも保護されている必要があるからです。

この「北海道・北東北」に大規模集落が作られたのには理由があります。北海道と北東北の間にある津軽海峡は、暖流と寒流が交差する豊かな漁場でした。ここはサケやマスが大量に獲れるのですが、獲れる季節が限定されます。特定の季節にのみ爆発的に出現する食料を効率よく獲るためには大きな労働力が必要で、そのために大きな集落が形成されて行きました。気候が穏やかで一年中食料がある西日本で大規模な集落が作られなかったのと、その点が違うと考えられています。

エジプトで巨大なピラミッドを築く文明が栄えた時代に、日本では素朴な文化しか持たない縄文人が狩りや採集を行いながら細々と暮らしていたというイメージが、ナンセンスなものであることをこの遺産は教えてくれます。

定住がはじまった早い段階から墓地での埋葬を行い、祭祀や儀礼が行われたほか、クリの栽培なども行われていました。住居の柱の表面を焦がして腐りにくくする工夫もしています。また、小児麻痺と考えられる人が20歳近くまで生きることができる、社会福祉体制のようなものがあったり、発掘された骨の調査から、外傷が少ないため争いもあまりなかったと考えられています。

どうですか? 縄文時代のイメージがずいぶん変わりませんか?

今後は、地下にある遺跡から縄文時代をどのように伝えるのかという遺産価値を伝える方法や、大湯環状列石のように道路が遺跡の近くを通る遺産の保護の方法(道路の移設など)などを、整えてゆく必要があると思います。遮光器土偶などを見ても、縄文時代の文化はとても独特で興味深いので、多くの人に関心を持ってもらい理解が深まっていくとよいですね。

(2021.05.26)

3日前に「5月中には勧告が出るかも」と研究員ブログで書いたばかりだったのですが、今日、IUCN(国際自然保護連合)から「登録」勧告が出ました! もちろんこれは4段階の勧告の中で一番良い、世界遺産にふさわしいと評価する勧告です。嬉しいですね! 日本では5件目、2011年の「小笠原諸島」の登録からちょうど10年ぶりの自然遺産です。

勧告の細かな内容はまだわからないので、推薦書からこの遺産の価値を見ていきたいと思います。

「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」は、日本列島の九州南端から台湾までの海域の約1,200kmに点在する琉球列島のうち、中琉球の奄美大島と徳之島、沖縄島、南琉球の西表島からなります。徳之島だけ2つのエリアに分かれているため、4つの島の5つのエリアで構成されています。

その5つのエリアは、黒潮と亜熱帯性高気圧の影響を受ける、温暖で多湿な亜熱帯性気候で、主に常緑広葉樹多雨林に覆われています。そこに生息するヤンバルクイナやアマミノクロウサギ、イリオモテヤマネコなど、固有種が独自の進化をとげ、世界有数の生物多様性を示している点が評価されました。かつて大陸と陸続きだったこの地に取り残された種が、大陸でオリジナルの種が絶滅した後も独自の進化を続けたのです。

今回は推薦した登録基準は(x)「絶滅危惧種を含む生物多様性」の価値です。日本では「知床」のみで認められています。また登録されれば、日本の自然遺産では唯一、登録基準(ix)が認められない遺産になります。登録基準(ix)については、2018年に推薦書を取り下げた時は入れていたものの、IUCNからその価値は認められないと否定されたため、今回の推薦では外していました。

◆ 前回の推薦とは何が違う?

「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」は、2018年の世界遺産登録を目指していましたが、IUCNから「登録延期」勧告が出されたため、推薦書を取り下げていました。前回の推薦時と今回の推薦ではどこが違うのでしょうか。

先ほども書いたように、まず登録基準が登録基準(ix)(x)の2つから、登録基準(x)のみに少なくなりました。

次に大きな点が、推薦地域が4島24エリアから4島5エリアに大きく絞られた点です。「絞られた」と書きましたが、エリアの数を絞っただけで、登録範囲は379.46平方kmから426.98平方kmに拡大しています。これは、前回のIUCNの勧告で、推薦エリアが分断されており完全性や連続性の点で問題があると指摘されたため、バッファー・ゾーンをプロパティに組み込んだり、推薦エリアの境界を調整した他、結びつけることが難しい小さなエリアを除外したことで、完全性や連続性のある推薦エリアにまとめたためです。

また、沖縄島北部で米軍の北部演習場の返還地の一部を加えたり、推薦エリアの私有地の買取を行うなど、生物多様性を保護する上で必要な広さを含む完全性が整えられました。

他にも侵略的外来種の管理やモニタリングを行う管理計画や、観光開発や訪問者をコントロールする管理計画などが整えられました。今回のIUCNの勧告ではその辺りも評価されたのだと考えられます。

◆ 世界遺産委員会とその後

世界遺産委員会では、おそらく「登録」決議が出されると思います。

世界遺産登録後は、大型フェリーの寄港計画をどうするのかや、外来種対策の徹底などを考えていく必要があります。世界遺産登録の経済効果を大きくすることを地元経済界や本州の開発業者などは考えるでしょうが、最優先は、世界遺産の価値である、絶滅危惧種を含む生態系の保護です。いまだにプロパティがむき出しの場所もありますので、世界遺産登録をゴールではなく、スタートとして考えられるように、登録前の今から考えていけるとよいですね。7月の世界遺産委員会が楽しみです。

(2021.05.10)

例年ならこのGW前後の時期は、世界遺産に関連して諮問機関からの勧告の話題に注目が集まるのですが、昨年からすっかり新型コロナウイルスの話題に押しのけられてしまって、完全に世間の注目の外にありますね。新型コロナウイルスのない世界を思い出せないくらい。

僕が教えに行っている大学でも、今年度はこの状況に大学側も学生も慣れてきて、完全に対面のところもオンラインのところも、対面で授業をしながら同時に自宅にいる学生に配信しているところもあります。それが大学ごとにシステムや方法が違うので、非常勤講師の僕は慣れるまでが大変です。先日は完全オンライン配信の大学で、授業時間の半分近くPPTの画面が共有できておらず、ただただ僕の顔のアップを映し続けるという、学生に対するハラスメントでしかないことをしてしまいました。本当に恥ずかしい・・・。

そんな新しい生活様式にも慣れてきた僕たちの世界ですが、今年の世界遺産委員会もそうした新しい世界標準に合わせた方法で行われることになりました。44回目にして初めてオンラインで会議が行われるのです。昨年の世界遺産委員会を延期せざるを得ず、今年は何としても開催するための苦肉の策という側面もありますが、近年、肥大化しコストがかかりすぎるために開催国がなかなか決まらなかった世界遺産委員会にとって今後の道を示す新しい一歩となるかもしれません。

いつもよりも少し遅く始まる今年の第44回世界遺産委員会は、2年分の会議内容を一度に行うため期間も少し長くなって、7月16日(金)から7月31日(土)の16日間になります。

議長国は2020年の世界遺産委員会の開催国の予定だった中国がそのまま務めます。2020年に開催都市になるはずだった中国の福建省福州市は、習近平国家主席が市党委員会書記を務めた場所であり、福建省は省長を務めた場所でもあるので、中国が国を挙げてバックアップしていることも伺えます。

日本からは、久しぶりの自然遺産となる「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」と、エジプトでピラミッドなどが作られていたころに日本にも豊かな文化があったことを伝える「北海道・北東北の縄文遺跡群」が審議されます。一度に2件増えるのは久しぶりなので、朗報が届くのが楽しみですね。

世界遺産委員会の6週間前までに出される諮問機関からの勧告は、例年少し早めのGW直前に出されることが多かったですが、今年は世界遺産委員会が遅いので勧告も遅くなっているようです。6週間前というと6月4日ですが、5月中には出されるのではないでしょうか。あと少しですね。

休日もあまり外出ができず自宅にいる時間も多いと思いますので、ぜひ世界遺産の情報にもアンテナを張っておいて下さい。世界遺産検定公式youtube「旅するように学ぶ世界遺産」でも世界遺産を紹介しているので、自宅時間にぜひご覧くださいね!他にも世界遺産のオンラインツアーやVR映像などもインターネットの世界には溢れていますので、いろいろなことを我慢しなければならずつらい時にも、少しでも楽しめますように。

(2021.05.07)